ウイスキーの本場アイラ島&スペイサイドを巡る

スコットランド旅情9日間【前編 - 4/14~4/17 -】

期間:2017年4月14日~2017年4月22日

加藤 貴史 様

【 あらすじ 】

最後に訪れた西欧の旅が2011年だったので、もう6年が過ぎた。2016年の7月頃にたまたま見つけたある書物の内容に心が躍る。とある旅行会社の社長が書かれた著書の問いかけに魅せられてのことである。

「旅に行くなら、今!」と問われた内容にしばらくの間、封印していた海外の旅に対する興味が湧いてきた。日本の旅ならいつでも行けるが、海外ともなると日数に費用がかかるという課題が残る。しかし、同じ旅をするならそうそうには行けない海外の旅を選択する方が、満足感や達成感の度合いが違うのではないか。要するに、環境の全く異なる異国の地で、誰の力にも頼らずに自分の責任において行動し身を守るのである。旅行というニュアンスが嫌いで、”旅”の言葉を使う。旅行は単に、団体行動で目的地の名所旧跡を廻り、美味しい料理を堪能して満足することと思っている。反面、旅は「行き当たりばったり」とか「気の向くまま、足の向くまま」といった、形にはまらない行為というのが自分の性格には合っている。

なので、アクシデントやハプニングは付きもので過去の旅では幾多となく失敗もしたし喜びも得た。しかし今ではそれもよい想い出となって心の中に生きづいている。

”旅”とは、人生においてその人だけが知り得る心の中に残る記憶・・・

2016年8月の下旬、くだんの旅行会社へ赴いた。旅の目的は『スコッチウィスキーの聖地を訪れそのルーツを探すことと、ケルト民族の歴史に触れること』として、担当していただいた M・I 氏と約7ヶ月間をかけてこの企画を練りあげてきた。自称、”ウィスキー党”と今まで自負をしてきたが、実際にその土地を訪れ空気に触れずして何をか言わんや。

この思いはある人物との出会いから始まった。1994年8月、西池袋にあるショット・バーの扉を開けた時からだった。薄暗い店内の黒壁一面に幾多のウィスキーボトルが所狭しと並べられてあり、一目で感心した。それから1999年まで通い詰めてマスターの T 氏からいろいろなことを教わった。最初にスコッチから入り、バーボン・ラム酒に至るまで各ジャンルを知るまでに5年もかかった。

「こんばんは」

「やぁ、いらっしゃいませ」

「? マスター、まだ銘柄が増えましたね」

「ええ」

「こんな銘柄は日本で手に入らないのでは」

マスターの話では、毎年3月頃にスコットランドへ行って現地で車を調達し各蒸留所を訪れては気に入った銘柄を買い付けるのだと言う。“ラフロイグ”という銘柄を勧められた時にアイラ島の話を聞いた。カムチャツカ半島と同じ緯度の高い場所にあり、グラスゴーから出発するのに飛行機かフェリーしかないと聞く。しかもその飛行機はその日の天候不順で飛ばないことがあると聞き、当時はなんとなく興味を持った。

「アイラ島とはどんな所なんですか」

「日本で例えると羽田空港から旭川空港へ行き、そこでプロペラ機に乗り換えて利尻島か礼文島へ行くようなものです」

「へぇ、島にはなにか観光地というものは」

「主には幾つかの蒸留所がありますが、観光としてこれといったものは・・・ ただ、カキを代表する海産物や、大麦・小麦などの農作物に畜産も盛んです。島の大きさは、淡路島を一回り小さくしたような感じです」

「(この人物は、たいしたものだ・・・)」

色白で背が高く、黒髪をオールバックにして渋い低音で話す彼は、当時30代の半ばだったと記憶している。丸渕の黒いメガネから発する目は、どんなことでもお聞きくださいと語っているように見えた。

「最初に、I・W ハーパーから」

これが初めて彼にオーダーした言葉だった。銘柄と客の好みに合った個性的なロックグラスを棚から選び、冷凍庫から氷のブロックを取り出す。アイスピックで軽快に角を削り丸くして、完成された氷をグラスに落とし込む。次にジガーカップにウィスキー30ml分を計量し、グラスへと注ぐ動作に再度感心した。カクテルをオーダーした時も、さりげないシェーカーの振り方を見て熟練した技に思えたが、彼はこの商売を始めるまで板前さんだったと聞かされて驚く。

「(そうか。客が喜びそうな銘柄を勧めるには、自分の知っている知識を理解してもらうことからこの商売は成り立っているんだな)」

ショット・バーに行く時は必ず一人と決めている。しかも腹を空かせた状態で。扉を開けた瞬間から自分とマスターとの闘いが始まる。相手もそう睨んでいるに違いない。彼から実にいろいろなことを教えられた。自分が知りたいことに100%回答を出す彼のことを尊敬した。濃茶褐色の分厚いカウンターの真ん中の席に座ってスコッチをいただきながら、壁に並んでいる数々の銘柄を眺めている至福の時間は今でも忘れられない。

担当の I 氏には、当初組み立てたスケジュール(素案)に沿って、詳細な肉付けをしていただいた。往復航空券やホテルの手配に、エディンバラでのウィスキー蒸留所巡り1日ツアー。それにグラスゴーからエディンバラ間の列車一等席だった。全てのホテルではバスタブ付きだったし、特に航空券については成田からのディパーチャーではなく、羽田からの夜行便があることを教えてもらい、半日間の滞在延長が可能となったことは非常に感謝している。

しかし、アイラ島での行動スケジュールは最後までフィックス出来なかった。島での行動手段を自転車にするかタクシーのチャーターにするか、はたまた徒歩にするか・・・その日の天候次第で手段が変わるので予測が立てられないまま、現地に行って考えることにした。

【 4月14日(金) 】

羽田国際空港 22時45分

エール・フランス航空AF-293便の搭乗手続を済ませて機内に乗り込んだ。日本人の姿もあったが外国人の姿が多かったのに驚いた。これが日本航空や全日本航空であったら日本人の数が多かっただろう。しかし、折角外国へ行くのに日本の航空会社の飛行機に乗るのは抵抗感があり、今までも滞在国の航空会社を利用した。CAの姿を見ると、日本を発ってから外国へ向かった気分になれるからである。

今までは成田国際空港からの午前便に搭乗したので、ランチ前にスコッチウィスキーのミニボトルを最低2本はオーダーし渡航気分を満喫したのだが、今回は夜便だったのでそれは自重しようと思った。

しかし時間が経つに従って、朝・昼・夜の感覚が麻痺し何時頃かわからないまま食事の時間となった。時差の関係で夜の時間が戻っているのでディナーなのだろう。飲み物を運んで来た日本人のアテンダントにウィスキーのオン・ザ・ロックをオーダーする。どことなくフランス風な顔の出で立ちがする40代女性だった。プラスティックの小瓶に入れられた茶褐色の液体が口から食道を通過し、胃の入り口に差し掛かった時に、言いしれぬ心地よい幸福感を覚える。ほどなくして飲み干したので同じ女性にお代わりを頼んだところ、嬉しいことに2本も持ってきてくれた。自分がどんな人間か悟られたようだった。

AF-293便:羽田国際空港

【 4月15日(土) 】

4時35分

初めて訪れたシャルル・ド・ゴール国際空港に到着した。定刻通りだったが、11時間30分ほどの間に危惧していた足のつりで3度も目が覚める。到着後、身支度をして席を立ったが、中ほどまでいくと乗客がなかなか前に進まない。横に立っていた日本人の40代の女性アテンダントに聞いてみた。

「大変にお疲れさまでした」

「いやはや、ヨーロッパへの訪問は何回来てもくたびれます。どうしたのですか?」

「ハッチが開かないようです、どうやら電気系統にトラブルが。フランスではよくある事ですが・・・、もうすぐ開くでしょう」

約30分待って先頭の乗客が動き始めた。この時は早く解消されたようだったが、その間に彼女とは日本語で世間話が出来た。目の前に立っていた外国人の家族はフランス人のアテンダントを相手に同じく世間話をしていた。

「今回は早く直りましたよ。お気をつけて」

「ありがとう。いい旅をしてきます」

30分をかけて入国手続きを終え、サッサと港外に出た。肩にはショルダーバッグと左手はソフトケースが一つ。これが自分の旅行スタイルである。手荷物受取所で自分の旅行ケースがいつ出てくるか、あくびをしながら待っている連中を横目で見ながら優越感に浸ることが快感となってたまらない。早朝の喫煙コーナーで、フランスの冷たい空気に触れながら一服する。6年ぶりに、ヨーロッパの地へ足を踏み入れたことを実感する。

グラスゴーへの9時35分ディパーチャー便まで約3時間あった。この時間、港内の店はほとんど開いていなかったが、2階ターミナルの右端の方にビュッフェのような明かりを見つけて足を運んだ。

6時20分

ベーカリーショップのようで、カウンターのショーケースを眺めると数々のパンが並べられており、その中からレーズン入りのシュガーブレッドにアメリカンコーヒーを注文する。店内には2組の家族連れしか見あたらなかった。早朝の他の便でやって来た人達なのだろう。

6時45分

テーブル横の窓から空港外の景色を眺める。空気は10℃と冷たいが、曇り空から次第に朝日が射してきて荷物運搬の人達の姿を目にし、辺りは活気づいてきた。

7時00分

Wi-fiが繋がらない。

7時30分

乗り継ぎ場所を示す”Correspondances”という掲示板を探し回ったが、どこをみても見つからなかった。その間、港内を警備していた警察官達に聞いてみたが、「アイム・ソーリー」と素っ気なかった。エール・フランス航空の窓口に行って女性に聞いてみたが、英語が聞き取りにくくて困った。やっと3人目の女性に親切な説明を受けて、出国乗り継ぎ場所の入り口がわかりホッとする。その前を何度か往来したのだが、表示が出ていなかったので第1回目の迷子となってしまった。しかし、のっけから次の飛行機に乗り遅れる訳にはいかない。

8時10分

やっと出国手続検査を受けることができる。しかし、自分の前に検査を受けたアラブ系の女性親子が再三、身体チェックで機械に引っかかり少々イラッとする。

9時30分

雨の中、移動バスでの搭乗となりBE-6927便に乗り込んだところ、自分の席に女性が座っていた。50代のアテンダントから「すみません。ご夫婦で乗られていますので、最後尾の席にどうぞ」と勧められた。乗客数144名の席で、隣に乗客がいなかったので了承する。こんなことも海外ではよくあることで、今まで経験していたので苦にはならなかった。

早朝のシャルル・ド・ゴール国際空港

AF-1056便:ド・ゴール国際空港

ド・ゴール港(朝食):5時10分に甘いレーズンパンを

11時35分

定刻通りグラスゴー空港に到着した。わりかし、こじんまりとした空港だった。この間、フランスとは誤差が1時間あるので時計を巻き戻す。今度は順調にタラップを降りた。空港内でWi-fiを操作したが繋がらないので東京のプロバイダへ電話し説明を受け、順調に開通した。グラスゴー市内へバスでの移動も考えたが、最初なのでタクシーでホテルへ向かう。

「グラスゴーは、いい街ですね」

「スコットランドは初めてですか」

「今回で2回目です。あれはクライド河ですね」

「ええ、我が街の誇りです。これがあって造船業が発展しましたからね。もうすぐカールトン・ジョージホテルに着きますよ」

13時30分

ホテル着。受付で荷物を預かってもらい、街中に出た。燦々と太陽の光は眩しかったものの、外気は冷たかった。この季節、スコットランドの最高気温は11℃から14℃と調べていたがやはりそうだった。週末の土曜日とあって、メインストリートは家族連れや若者のカップルで、にぎやかな雰囲気にあふれていた。

「(この街は活気があるな・・・、落ち着いた雰囲気のエディンバラとは一風変わった印象だ)」

ブキャナン・ストリートをゆっくりと南下しながら20分ほど行くと、クライド河が見えてきた。車道の信号を渡ると対岸には緑々とした樹木が幾つも並び、優美な姿で立っていた。枝から延びた葉はしなやかに揺れている。河面はゆっくりと右から左に流れ、ここがけが時間を遅らせて動いているような印象を受けた。右手には大きな鉄橋があり、列車がゆっくりと通過する。グラスゴー駅を目指す列車はここを通るのであろう。相変わらず太陽は輝いていたが、時折強く吹く風のせいか寒く感じた。

対岸に繋がる橋を進む。行き交う人は少ない。渡りきって振り返った。眺める目の前の景色は雄大だった。川下を見るに次第と河幅が広がって見え、空気が澄みきっているためか風景全体が鮮明に写った。

「これがスコットランドか」

スコットランド:グラスゴー上空

グラスゴー:カールトン・ジョージホテル

ド・ゴール空港 → グラスゴー空港(機内食)

クライド河畔にて

14時30分

ランチにするため、一旦クィーンストリート駅へ行った。街中にあるレストランを覗くには、一人では入りづらいので簡単に済ませようと駅内にある売店でサンドイッチとラテを注文し、横に設置してあった丸テーブルで食する。ほどなく食べ終えると、若い女性の店員さんが近づいてきた。

「これ、美味しいんですよ。他のお客さんの食べ残しだけど、つまんでみて」

2cm角のクッキーが3個皿に残っていた。口に入れると甘くなく、シナモンナッツの香りがしてちょっとした歓迎を受けた心持ちであった。

「ありがとう! 美味しかったよ」

15時10分 チェック・イン

明日の午後にはグラスゴーを発つため、時間を惜しんで再度街中にて探索する。ジョージ・スクエアという広場へ行くと、人々が幾つものベンチに座って、日向ぼっこをしながら休日の午後を楽しんでいるようだった。それからクィーンストリートに戻る。路上では大道芸人やいろいろなバンドマン達がストリートライヴをしていた。

「どこの国も一緒だな」

トイレに行こうと中央駅構内の洗面所へ向かった。料金が6ペンスだったが細かいコインは5ペンスが2枚しかなく、入口の椅子に座って机の上に小銭の袋を幾つも並べていた初老の男性に質問した。

「5ペンスを両替してください」

「・・・・・」

「あの、5ペンスを2枚渡すので扉ノブを開けてもらえませんか」

「6ペンスじゃなきゃ、タメだ」

「チッ」

仕方なく我慢して、急いでホテルへと戻った。その国を訪れたらまず公衆トイレ所の料金がいくらか確認して、常に小銭入れには持っておくべきである。過去の時も同じ経験をしたが、6年の隔たりは大きいと感じた。

ホテルの自室で用を済ませてロビーに行くとカウンターに、20代半ばの女性が立っていた。黒縁のメガネをかけ、色白でブロンズの髪を後ろに束ねたオチャ目そうな印象を受ける。出掛けるついでに、近場で明日のグラスゴー空港行きバス停留所の場所を聞いてみた。

「・・・ ここから、ブキャナン・ストリート通りを1分ほど下るとありますよ!」

カウンターの端に置いてあった地図をひろげて、そのポイントを丸く囲んでくれた。

「ありがとう」

駅でアイラ島からの帰り分も含めて往復チケットを購入し、その場所を確認しに行く。しかし何度往復してもその停留所は見あたらなかった。しかたなく周辺を周回しながら探すことにした。以前、BS放送の”世界ふれあい街歩き(グラスゴー編)”番組の中で見かけたアンティークなミシン店やブティックに有名なパブ店を発見したが、今はそれどころではない。 左回りに一周してようやくその場所を見つけた。メイン通りから左に折れた道路沿いに停留所があったので、ますは一安心。ホテルに戻って案内嬢にお礼を言う。

部屋に戻り、ディナーの買いつけをする前に用意していた扇子をバッグから取り出し、1階ロビーへいそいそと向かった。くだんの彼女がカウンターに立っていた。

「あのぉ、これからディナーを買ってきます」

「まぁ、どこかのレストランでお食事なんでは?」

「それも一人じゃ、入りにくくて・・・」

「そうですね、そうしたらこの並びにちょっとしたお店が。なんでも揃っていますよ」

「ありがとう ・・・ 実は、貴女にプレゼントがあります。あのぉ、お名前は?」

女性はキョトンとした顔をして、「キャスリンです」

「それでは、キャスリン? これをどうぞ」

たたんだままの扇子を広げてみせ、彼女を扇ぐ。キャスリンは目を丸くして驚いた表情を見せた。

「ジャパニーズ・センス?」

「いえいえ、セ・ン・ス。記念にキャスリンの写真を撮ってもいいかい?」

「シュアー!!いいですよ?」

彼女は扇子を右手に持って、扇ぎだしたところを写真に収める。

「これ、いただきました。ありがとう(今回も成功したゾ)!」

クィーンストリート駅内(昼食):シンプルなハムとチーズ入り“テキサス”サンドにラテ

ジョージ・ストリートの風景

キャスリン

ジョージ・スクエア

クィーン・ストリートの休日

この夜のディナーはクィーンストリート駅前のキオスクへ行ってパンとサラダに温かいチキンレッグを購入した。缶ビールを探したが陳列台にはなく、ジャック・ダニエルのデザインをした缶があったので一緒に2缶購入した。しかし、”ソーダ入り”の味があまりにもまずかったことが思い出として残る。

22時10分 就寝

グラスゴーの夕暮れ

夕食:“炭酸入り”ジャック・ダニエルはまずかった!

【 4月16日(日) 】

4時40分 起床

すぐにTVをつけて天気予報を見る。部屋は2階で、周りの建物が邪魔をして外の様子がわからなかった。しかし雨がしたたり落ちていた。振り向くと、今日は雨日で最高気温が10℃とアナウンサーが解説をしているのをみて消沈する。外に出てみたが確かに外気は非常に冷たく、吐く息は白かった。

5時15分

持参した衣服を全部着込んで早朝の散歩に出かける。これが海外に出掛け、最初の朝に起きた時の日課だ。辺りはまだ暗く、ブキャナン・ストリートに人影はなかった。時折、朝帰りなのか若者の姿を見かける。と、若い男性が声を掛けた。

「今、何時だ!」

「5時20分だ」

通りの片隅にカモメの群を見かける。ゴミを漁っているようだ。そういえばカラスの姿は見かけなかった。河に近いこともあってカモメが夜の街を占拠しているのかもしれない。クライド河を再度訪れた。空が少し明けてきている。遠くに見える工場の煙突から煙が立ちこめていた。辺りは静かで、街中の重厚な建物はもの静かな姿を維持している。オレンジ色をした街路塔の明かりが冷たい外気に混じって仄かに揺れていた。

「(寒い・・・)」

6時30分

ホテルに戻り、室内に備え付けられたルームバーのコーヒーを飲みながら、今日のスケジュールを練った。

7時10分

7階にあるレストランでバイキングをいただく。ヨーロッパを訪れて最初のブレックファストなので、毎回のことながらいろいろな食材を皿に盛りつける時は心が躍った。土地柄でまず、ハギスを皿の中央にセットし、スクランブルエッグや厚切りベーコンに、よく焼きソーセージと焼きトマトを添える。それにハインツケチャップで味付けした煮豆も欠かせない。それとパンにコーヒー。まさにこれがスコットランドの伝統料理である。

テーブルに各皿を置いて椅子に座った時、厨房から小柄な若い女性が最初にオーダーしたコーヒーポットを持って近づいて来た。なにやら話しかけてきたが、さっぱり聞き取れなかった。聞き直してもわからない。女性は諦めたそうな表情をして厨房へ戻った。

「(?これがスコットランド語なのかな・・・わからない)」

7階から見る外の景色は雨模様で、向かいの濃茶色をした屋根に雫が垂れていた。何故かスコットランドのイメージがした。北国特有の鈍よりとした空を見ると、昨日とは違った表情に驚かされる。

テレビの天気予報

グライド河:朝の情景

朝の街並:6時35分

朝食:“ハギス”を中央に盛り付ける

9時00分

14時30分にグラスゴー空港へ到着するように、午前中の行動を頭の中で咀嚼してホテルを出た。キャスリンはカウンターにいなかった。若い男性が受付に立っていたが初老の客のレジベーションがパソコンのデータにヒットしなかったのか、困惑したような顔つきで画面を見入っているのが気になったものの、とにかく出掛ける。

冷たい雨が降りしきる朝だった。肌寒く、暖かかった昨日はまるで嘘のように真逆の環境で、相変わらず日本から持ってきた衣服を羽織ったものの真冬の格好ではなかったので少々気後れがした。しかし念のために持ってきた手袋と折りたたみ傘は大活躍だ。

まずはグラスゴー大聖堂を目指す。ここを訪れたら必須の訪問地である。ジョージ・スクエアを右手に見ながら、ジョージ・ストリートを東へまっすぐ歩く。折りたたみ傘も横風にあおられながら、なんとかしのいでいる。

20分ほど行くと、大きな威厳のありそうな建物が見えてきた。

「これが大聖堂か・・・、ゴシック建築の外観はヨーロッパを代表する一つだ」

自分と同じ大通りを歩く人達と出くわす。同じ方向を歩いている。車も大聖堂の駐車場に次々と入っていった。

「(そうか、今日は日曜日なのでミサが始まるのだな・・・)」

しばらく外観を眺めていたが、体が冷えてきたので大聖堂とは別れを告げた。小雨降るグラスゴーの朝だったが、これも風情があると自分でいいように解釈する。そうでなければここに来た甲斐がない。

「郷に入れば、郷に従えだ!」

しっとりと濡れた雰囲気の中に立っている自分を客観的に思うと、まさにヨーロッパを訪れている感覚があらためて感じられる。こうした“一人だけの孤独な時間”を得るのも実に有意義なものである。

「(涙雨のチューリヒに、惜雨のプラハだったな)」

ホテルへ戻る間にすれ違った人達を観察すると、3人に2人はフードコート姿で、傘をさしていたのは自分を含めて年齢層の高い何人かの人達だけだった。列を連ねて客を待っているタクシーの運ちゃん達が半袖のTシャツ姿で平気な顔をしていたのには驚いた。女性は、ほとんどが足にフィットした黒いタイツをファッション風に着けている。男性もジーパンに女性同様、フード付きブルゾン姿で街中を闊歩していたのには驚いた。

「(みんな、寒さに慣れているのか・・・それにしても、たいしたものだ)」

11時55分 チェックアウト

キャスリンがカウンターに立っていた。ニコニコしながら上ら声を掛けられる。

「ハーィ!」

余程、扇子のプレゼントを気に入ってくれたのか愛想がよかった。そんな彼女ともお別れの時が来た。

「どうも、ありがとう。これからアイラ島へ行きます」

「まぁ、ウィスキーがお好きなんですね。お気をつけて」

「ありがとう、行ってきます。じゃまた、元気でね!!」

寒中のグラスゴー市内

聖マンゴー宗教博物館

13時18分発のターミナル行きバスに乗り、13時27分にグラスゴー空港に着く。

15時55分

アイラ空港行き BE-6927便。空港内で一番端の01番ゲート。待合所から歩いて小雨が降り注ぐ中、タラップを上がる。33席に20名足らずの乗客と一緒に生まれて初めてのプロペラ機に乗った。今回の最大の目的地であるアイラ島へ行くことに心が躍った。

16時40分

アイラ空港着降りるタラップから見た平屋建ての空港は、こじんまりとしていた。曇天の空に風が強く、やはり肌寒かった。サッサと外に出る。「ボウモアハウス?」とタクシーの運ちゃんが声を掛けた。50代の小太りした髭面は貫禄があった。

「こんにちは。やっと着きました」

「どっちから」

「日本です、東京から。 ・・・外の風景は荒々しい原野のようで雄大だ」

「そうかね、こっちは初めてかね?」

「英国の地を訪れるのは3回目ですが、エディンバラへは6年前に行きました」

「・・・、東京はどうかね?」

「ここの環境とは違い人が多すぎて、うるさい街ですよ」

「あんた、スコッチは好きかね」

「アイラウィスキーは、世界で一番の美味酒ですね!」

「!・・・、そうだろう」

そうこうしている内にボウモアハウスに着いた。高揚感が手伝ってか、余分にチップを渡してしまった。

「こりゃまた、ありがとう。楽しんで」

それからしばらくの間、ホテルの前にある広大な海が見える場所へ行き、アイラに挨拶をした。

「(やっと来たよ)」

17時05分

ボウモアハウスの玄関扉を開ける。

「こんにちは、こんにちは? 今、着きました」

厨房の方から50代の男性がにこやかに現れた。中肉中背で、少し口元に髭をたくわえ目元は優しそうな穏和な紳士に思えた。

「ようこそ、アイラ島へ!」

「ありがとう、なんとか着きました。あなたは・・・」と言いかけて

「アンドリュー!」とお互いに声を発する。

「アンドリュー、日本から来ました。これから3日間お世話になります。私、N・Y といいます」

握手をして食堂に通される。日本でいう民宿様式で、建物も食堂もこざっぱりとして飾り気のない素朴な印象を受けた。朝食付きの宿泊施設でヨーロッパでは ”B&B”と呼ばれている。窓側のテーブル席を勧められ腰を下ろした。

窓から見えるインダール湾の薄明るい景色を眺めていると、彼からテイスティンググラスにスコッチウィスキーを振る舞われ、感動する。

「これは、ありがとう。本場のスコッチですね」

「ボウモアです」

小さなグラスを揺らしながら、混ざり気のない琥珀色の色見を確認し先細った飲み口から漂う香りを楽しむ。これが至福の時である。アンドリューが少しほほえんだ。

「うん、これは本物のアイラ・ウィスキーだ」

「ボウモアウィスキーです!」

土地柄か、アンドリューはボウモアをこよなく愛している風に思えた。一口、含んだ時に胃の中に流し込むのが勿体なく思えた。口の中で思う存分に転がし、広がるアイラの香りを楽しんだ後に飲み込む。その様子を見ていたアンドリューは、話を切りだした。

「さて、今回のスケジュールは決めていますか」

窓の外は、次第に明るさが失われてきていた。2口目の香りを嗅ぎながら、おもむろに答えた。

「実は、まだ決めていないんです。どうしたもんかと迷っているところでした」

アンドリューは厨房から島内のバス運行表と観光マップを持ってきてくれ、別の紙に島の南部に位置する ”5つの蒸留所を巡る各コース”を提案してくれた。これは予め、今回の企画を依託した旅行会社の I氏から事前に話が伝わっていて、彼は考えてくれていたようだった。

彼の幾つかの提案を聞きながらどう答えたものか思案をしていた最中、厨房の勝手口から一人の男性が入ってきた。

「ちょうどよかった。この日本人の方に蒸留所巡りの提案をしていたところです」

アンドリューが話しかけた人物は東洋人に見えた。その人物はアンドリューからの問いかけに少々戸惑っていたような仕草をしたが、自分の方を見てなにやらアンドリューに問いかけをしているようだった。

「この方は日本人で、K氏といいます。今、あなたのことを話したところです」

その男性は両手で大きなダンボール箱を抱えて、どこからか戻ってきたような様子であった。色は浅黒く、眼鏡をかけて髪は短かった。どことなく一般人の旅行客のようには見えなかった。

「こんにちは。N・Y といいます。今、日本からグラスゴー経由でやってきました」

つかさず、アンドリューが東洋人の彼に助け舟をした。

「この方は、まだこの島の滞在スケジュールを決めていないようなので、あなたから何かアドバイスをしていただけませんか」

男性はようやく、経緯を理解したようで自分に話しかけてきた。

「いや、どうも。自分はKといいます。実は、この島にはウィスキーの買い付けに来ていまして、今回で4回目なんですよ」と日本語で答えた。

「そうでしたか、まさかこんな所で日本の方とお会いするとは」と自分も日本語で返す。

K氏に提案をしてみた。「どうでしょう?今晩、ご一緒にディナーでも」

K氏はダンボール箱をテーブルに置きながら、アンドリューに何か話しかけていた。

「Yさん。今、彼は2名のお友達と一緒で別の建物に宿泊しています。一仕事終えたら彼らに聞いて、一緒に今晩の夕飯をご一緒するかどうか聞いてみると言ってますが」

「わかりました。よろしくお願いします」

K氏に感謝の言葉を述べた。この間、アンドリューはK氏から渡されたダンボールを荷造りした。K氏の話では、日本の宅急便会社を経由すると送料が高くつくのでアンドリューの伝手を頼って安いルートで毎回、日本へ送ってもらっていると聞く。「もし都合がつけば、20時にロビーでの集合でいいか聞いてみますが」とK氏に問われ、即オッケイの返答をする。

自分の部屋へ行き、少ない荷物を解く。窓の外には夕暮れを迎えるインダール湾が広がっていた。

「(これがアイラ島の景色か・・・)」

しばらくの間、窓から広がる周囲の景色に見とれてしまう。部屋の中に夜のとばりが降りかけているのを感じながら、左手にはボウモアが入ったミニボトルを握っていた。時計は19時30分過ぎを指している。と、ノックの音がした。

「Yさん、いいですか。20時、仲間が一緒に食事をと言っていますが」K氏の声だった。

「はい、よろしくお願いします。下の食堂でお待ちしています」

それから4人で、スクール・ストリート沿いにあるレストランへ行った。

「こんばんは。すいません、Yといいます。突然にお呼び立てしまして」

「いいえ、Tといいます。わたしはAです」

大きな海辺側の窓から見たインダール湾は、もう夕闇みが迫ろうとしていた。

4人は各々好みのビールに料理を注文した。発起人のK氏は現在、銀座で ”アイラ島”という屋号でショット・バーを経営していると話した。今回も顧客に提供するアイラ・ウィスキーの銘柄を調達するために再度この島を訪れたと聞く。他のT氏とA氏はこの島でT氏と懇意になり、それ以後交流を深めているとのことだった。皆、仕事の傍ら好きなアイラ・ウィスキーを楽しむために同じく、この島を訪れているようだった。

「(世の中には、いろんな人がいるものだ・・・)」

約2時間の会食を終え、ホテルへ戻った。3人は明朝のフェリーでグラスゴーに発つらしい。こうした地の果てのような島で日本人に会えるなんてことは想像していなかったので、ハプニングとでも思えるひとときであった。

BE-6927便:グラスゴー空港

グラスゴー空港 → アイラ空港

ボウモアの中心部

夕刻19時28分

ボウモアの夕暮れ

インダール湾

アイラ島の上空より

アンドリュー

スクール・ストリート

ボウモアの夕暮れ

ボウモアホテル

夕食:レストラン ROCK-SIDEにて

【 4月17日(月) 】

4時40分 起床

海辺側の白いカーテンを開けた。外はようやく朝の気配が感じられるようになっていた。空は透き通り薄青色のようにもピンク色のようにも見えて、幾本かの筋雲が印象的だ。水面は穏やかで、柔らかい波線が幾つも海岸沿いに打ち寄せていた。

5時30分

部屋に備えつけのポットで湯をわかし、熱いコーヒーをいただく。窓際の壁には強風のために閉めているとメッセージがあった。特に冬場になると、北大西洋の北風が容赦なく吹きつけるのだろう。コーヒーカップを片手に海岸を眺めていると、日本のことをすっかり忘れて非日常的な生活を送っている実感が湧く。

「これが味わいたくて、ここまで来たんだな」

6時10分

外気に触れて目を覚まそうと、外に出た。相変わらず外の空気は冷たかったが、しなやかな潮の香りがして新鮮だった。ふっとため息をつく。

「(こんな穏やかな所で生活をしてみるのも、いいか)」

町の中心部まで歩く。約5分のところだが、そこから海岸埠頭へ。左手にはボウモア蒸留所がどっしりと立ち、煙突から白い煙が出ている。右手には湾を挟んで対岸の山々の姿が薄青くぼんやりと浮き上がって、まるで幻想の世界に身を置いている心地であった。

「(あぁ、今日はよい天気になりそうだ)」

ふと後ろから人の気配を感じた。振り返ると、40代の女性が2匹のワンちゃんを連れて散歩に来ていた。茶色のフサフサ毛をした大きい子と、小さなフォックステリアを引いていた女性と目があった。

「おはよう」

「おはようございます」

2匹のワンちゃん達にも朝の挨拶をしたら、大きい方がこちらに走り出してきて、女性は慌てて手綱を引く。小さな方も負け地とこちらに駆け寄り、体をこすりつけてきた。

「こらこら、あんたらちょっと待って・・・ あの、この小さな子は?」

「す、すみません、女の子です。ミージーと言います」

「ミージー! あなたはキュートな子だね」と言うと、何度も鼻の頭をなめてくれた。

「大きなお子さんは?」

「ハーベスト 男の子です」

「ハーベスト! あんたは甘えん坊さんか?」

女性は微笑んでいた。ハーベストも巨体を振りながら自分にすり寄せてくる。

「これこれ、二人ともダメですよ」と、手を焼いている姿に彼女の島での生活ぶりがみてとれた。

7時35分

町の中を散歩しながらホテルへ戻る。途中、通過する車の運転手が手を挙げたので、こちらも左手を挙げ返した。ちょっとした挨拶に心が和む。

7時45分

滞在1日目、アイラ島でのブレックファストのひとときを楽しむ。選択メニュー3つの中から、とりあえずは1回目としてシンプルな料理をオーダーしていた。食堂に行き、窓辺のテーブルにつくと40代の女性がコーヒーポットを持ってきた。

「おはようございます」

「やぁ、おはようございます。アリソンですね。あと2日間よろしくお願いします」

「こちらこそ。ゆっくりお休みになりましたか?」

「ええ、旅の疲れが少々出たようです」

「大丈夫ですか?」

「ご心配なく。時差ボケなんかしている暇はありません」

彼女はジョークがわかったようで、笑っていた。ハリウッド映画の女優、メリル・ストリープによく似た落ち着いた印象の女性だった。そこにアンドリューがやって来た。

「おはようございます」

「アンドリュー、おはようございます」

「昨夜の食事は?」

「おかげさまで、楽しいひとときを過ごせました」

「それはよかった」

彼は厨房へ行き、両手にウィスキーとミニボトルを持って戻ってきた。

「これはどうも、ボウモアですね」

「ええ、ボウモア。食事を楽しんで」

「ありがとう」

アイラ島の静かな朝の風景を窓越しに眺めながらいただく料理は、まさに至福の時だった。しかも、スコッチウィスキーが胃に到達する際のゾクゾク感は、その満足を増殖するに値する心持ちであった。すると朝の太陽が窓辺の左側から現れ、インダール湾に一日の始まりを知らせている。海辺は変わらず穏やかで、時折カモメ達がピーピーと声をあげながら海面の上を回遊していた。窓から広がる景色は、17世紀のヨーロッパ絵画を思わせるような神秘的な様相を呈していた。

「(この景色はなんと綺麗なんだろう・・・、チューリヒの朝に見た時と同じだ)」

1時間ほどゆっくりと食事をいただき、ボウモアウィスキーの力を借りて今日一日を頑張ろうという気になった。時の流れがゆっくりとしている分、自分はそれに合わせて行動したかったが、いかんせんここで立てたスケジュールを一日、無難にこなしていかなくてはならない。少々、不安が残る。

アンドリューからもらったアイラ島のマップを見つつ、頭の中でイメージトレーニングをしながら食事をしていると、どこからか子供達の声がしてきた。厨房の扉が開いて二人の可愛い女の子が入ってきた。手には小さな皿と牛乳が入っているのだろうかピンク色の花柄のカップを握っていた。

「おはよう」

「・・・、おはよ・・・」

上の子が返事をした。下の子はうつむき加減で自分を見つめている。

「お名前は?」

「エリザ!」

「あなたは?」

「・・・リリー」

二人とも色白で金髪だった。どことなくアリソン似のようだった。

「エリザはいくつ?」

「6歳」

「リリーは?」

「3歳」

「そう、二人とも可愛いね」

そこにアリソンがお代わりのコーヒーポットを持ってやってきた。

「この人は日本の方なのよ」

二人とも、キョトンとしていた。

「ご挨拶をしなさい?」

「よい一日を」

「ありがとう」

インダール湾の情景

朝食:レギュラーコース1

最初の朝はシンプルなコースをオーダーし、ボウモア湾の景色を眺めながら・・・

8時30分

部屋に戻り、急いて旅支度をする。今日は天気がいいとはいえ、念のため衣服は全部着込んだ。デジカメ2台やスマホの他に必要品はウィンドブレーカーやジーパンのポケットにしまい込む。勿論、ショルダーバックは持たず手ぶらのままだ。

8時50分

広場に停車していたアードベッグ停留所行きのバスに乗り込む。運転手に料金を聞いたら£5、4と言われた。あいにく小銭入れにそれほどの硬貨がなく、£20を差し出した。

「すみません、細かいお金の持ち合わせがなくて・・・」

運転手は一瞬、困った表情をして小銭箱を指さして言った。

「見てのとおり、こちらは小銭しかないんだ。アードベッグから帰りの時に往復分を支払ってくれればいいよ」

週始めの早いこの時間、車内は自分一人だけだった。後ろの席に座る。車窓から見るアイラの景色は雄大だった。荒涼と続く大地のすぐ上に雲筋が覆い被さるように伸びている。ポツリポツリと農家があり、周りでは牛や羊達が久しぶりの天気のいい日、のんびりと日向ぼっこをしているようだった。

メインの846号線は島の北東部にあるポートアスケイグから南下してボウモアを通過し、途中アイラ空港を通り過ぎ島の南にあるポートエレンに到着する。そこから左折をして海岸線沿いに蒸留所のあるアードベッグの先まで続いていた。ボウモアからアードベッグまでは約30kmあり、ポートエレンはその中間点である。

アイラ島の大きさは淡路島を一回り小さくした程度の大きさで、人口は約3、400人。基幹産業は主に観光で、勿論スコッチウィスキーを製造する蒸留所8ヶ所巡り。それに畜産・漁業、それに最近は海風を利用した波力発電所の建設が始まり、島の重要な収入源となりつつあるようだ。島の形成は古く、始生代に形成された変成岩で出来ている。その歴史はBC 8,000年の中石器時代に始まり、近年は新天地を目指して数多くの人々がアメリカやニュージーランドに移住したと聞く。

9時15分

終着所のアードベッグに着いた。停留所に待っている乗客がいなかったので、バスはUターンをして来た道を戻って行った。目の前に蒸留所の建物があり、中に進んでいくと"アードベッグ"の商標が目に入った。工場内を勝手に入り、仕事を始めた工場従業員の人達に挨拶する。始業したばかりなので、ピートが焚かれる匂いはしなかった。彼らはこの東洋人を見かけても驚かなかった。世界中の幾多の人々が毎日のように蒸留所の見学に訪れるので見慣れているのであろう。

早い時間帯なのでショップは閉まっていた。だいたいどの蒸留所も最初の見学ツアーの時間は10時からだが、予約をしていなかったので建物の外観を楽しむ程度にして海辺の崖がある方へ足を進めた。成り行き任せの旅ならではのことで、成るようになるというのが信条だ。のんびりと景色を楽しむ。しばらく行くと小さな湾が現れ、小高い崖から広々とした海が見えた。空も海の色も鮮やかに青い。自然の中に立っていると感じる。ウィスキー関連の本や雑誌で各蒸留所の写真が掲載されていたが、白い壁に見慣れたロゴが黒い文字で描かれている。この“ARDBEG”の文字を右斜め横から眺めた時、あらためてアイラ島にやってきたという実感が湧いてきた。

「(こんなに遠い所までやって来たんだな・・・)」

温かな太陽が周りの環境を包んでいたが、それでも時折風が冷たく吹いてきて、まだオーバーコートが必要な時期であった。ゴツゴツとした岩盤の上に蒸留所はあった。この島の蒸留所は皆、海岸沿いに建てられている。豊富な水に、貯蔵樽の液体が海風の影響で熟成されるのだ。20分ほど景色を眺めてここを後にすることにした。この島の南側にはここの他に5ヶ所の蒸留所があり、ポートエレンにも蒸留所はあったが1983年に閉鎖したと聞いた。幻のウィスキーは貴重品として高値で売られている。

アンドリューには出発する前に、翌日朝のラフロイグ蒸留所の見学ツアーと明後日のアイラ空港へのタクシーの予約をしておいたが、今日はこれから赴くラガブーリンとラフロイグの蒸留所方向へ引き返す中でどうするかを考えることにした。ショップが開いていれば立ち寄って、テイスティングとお土産品を見てくることだけでもよいかと思っていた。

ボウモア → アードベッグ行のバス

アードベッグ蒸留所

9時45分

アードベッグ蒸留所を出発、ラガブーリン蒸留所へと向かうが、距離にして2kmたらずなので30分くらいで着く計算だ。歩き始めてすぐ右手に道路マップの看板を見つけ写真に撮る。足下を見たら何故かスコットランド£5紙幣が落ちていたので記念に拾う。

当初はヒッチハイカーでもしようと計画はしていたが、道を行き交う車はまばらで、とても手を挙げる勇気はなかった。これは当に予想していたので自分の意志のおもむくまま前に進むことにする。

”どこまでも続く青い空に合いまって、雄大に広がる牧歌的で素朴な大地”

これが第一印象だった。思っていた通りの現実が目の前にはだかっている。今はその現実を素直に受け止めている。それに逆らう理由はない。それを理解してこの地に来たのだから、すべてを受け入れる感性があるかどうかが試されるということだ。

この日は穏やかな日よりだったのですこし助かった。とはいえ時折横風が体を過ぎると、この大地が「よく、ここまで来たな」と歓迎してくれていると勝手に解釈する。

道の両端に積み上げられた石壁は、いつ頃どうして造られたのか。触ってみると様々な大きさの石を積み重ねて造られているのがわかる。興味がわいた。これは、遠い昔にヨーロッパ大陸から渡ってきたケルト人達が建てたのか、原住民ピクト人なのか、それともローマ人がスコットランドを侵略する時に造った遺産なのか。

「(わからない。こんな造り方をした塀は、初めて見た・・・)」

こうした塀は随所に見られた。実は、アードベッグ蒸留所から車で15分ほど東へ行ったところに”キルダルトン教会”という建物があって、ここにケルト人の墓標があり、彼らとゆかりのある場所だということは調べていた。しかし、アンドリューの話では道が険しくて、とても徒歩では行けない場所だと聞かされ断念した。だが、この石壁を触れてみるに今から約2,500年前の人達が造ったのだろうと思ったら、壮大な歴史の跡がうかがわれた。あらためて、ここを訪れた甲斐があったと実感する。

「誰もいない荒野をトボトボと歩くのも、いいものだ」

この時なにを考えながら歩いたのかは、わからない。ただ、自分の意志のままに前に進むだけ。次のラガブーリン蒸留所へたどり着こうという思いだけだった。

10時10分

ラガブーリン蒸留所に到着建物の外観を写真に収めようとした時に、後ろに立っていた60代の男性が両手に操縦かんを握ってドローンのヘリコプターを空高く放った瞬間が目に入った。ドローンは「ブゥーン」と音をあげ一直線に舞い上がったかと思いきや、男性の操作で楽しげに空中散歩をしている。

「これは楽しそうですね」

「趣味じゃよ」

「そうですか、いつもここで」

「今日は天気がいいからこうしてるんだ」と言いながら、その顔は満足げであった。

目の前にある建物のショップを覗いて見たが、まだ開いていないようだった。この間、何人かのグループが車で来て、その先の建物の方に歩いていった。

「まだ、10時25分か」

老人に別れを告げて、とりあえず先へと向かった。

あとはラフロイグ蒸留所を残すのみ。2ヶ所の蒸留所ツアーには参加しなかったが、一応は建物の外観を見て感触を得た。アンドリューの説明ではラフロイグにバスの停留所はないと聞いていた。しかし、今回のテーマである「スコッチを堪能する旅」を思うと、今にして思えばラフロイグ蒸留所が最終の目的到達地ではなかったのかと思う。別に、こういうシチュエーションを予め想定していた訳ではなく、たまたま行き着いた場所がラフロイグではなかったのかと今では回顧している。

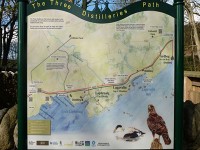

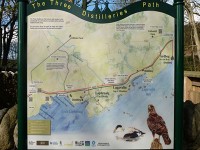

アードベッグ → ポート・エレンへの道路マップ

ケルト人の石垣

ラガブーリン → ラフロイグへ

アイラの大地

ラガブーリン蒸留所

10時53分 ラフロイグに到着

「(あぁ、これがラフロイグか・・・一番好きなウィスキーの蒸留所だ)」

辺りには誰もいなかった。右手に生える木立から小鳥達の声が聞こえる。静かだった。なにか心の中で言いしれぬ満足感が芽生えた。ようやく徒歩でここまで歩いて来れたという自負からきたものか。遠いと感じていたアードベッグから5km強の道を歩いてきたことに対する達成感というべきなのか。

話は折れるが、旅で感じるための要素は『訪れた国の風土を”体感”して、”感触”を得る。最後に具体的には何か物に直に触れて”実感”する』という行為だと思う。その場の空気を感じて周りの音色を探る。その結果は成り行きまかせ。自分に感性が伴っていればその音色は心地よく響き、行く先で物事がよい方向に向かっていくということである。

建物に向かう入口に、年代別のラベルを象った商標が白い壁に貼られていた。狭い白壁の通路を通り過ぎると青々とした海が広がり、白い雲が青い空に幾つも浮かんでいる光景を目にする。

「これはすばらしい!」

思わず声を上げた。これが北大西洋かと思うと、初めて見る大洋に感激する。沖に小さな岩礁があり、それに当たる波が太陽の光を帯びてキラキラと光っていた。ここも湾の入り口のようで波は穏やかだ。

建物の中に入ることにした。看板にはショップの文字があった。入口正面の壁に大きく ”LAPHOAIG”の文字が描かれていた。室内は右手にカウンターがあり2名の女性が訪問客と話していた。壁にはテイスティング用なのか各種年代物のボトルが並べられている。奥の部屋には幾つかテーブル席があり、休憩室のようだった。店内に飾られているグッズに目を通す。ロゴ入りのテイスティンググラス・カップ、Tシャツやキャップ、置物やスコッチウィスキーに関する書物もあった。「なにかご所望ですか?」20代後半で背が高く、金髪に色白の目元が涼しそうな女性が声を掛けてきた。

「ええ、ちょっと見ているだけです」

「見学ツアーに参加してみては?」

「え、見れるのですか」

「確か午後のツアーに空きがありますよ」

「何時からですか」

女性はカウンターテーブルの引き出しからファイルを取り出し、午後のスケジュールを確認した。

「14時から15時までの1時間コースです」

時計を見た。11時20分だった。少し時間はあったが、スコットランド産美人さんの勧めについ二つ返事でオッケイをしてしまった。

「ところで、ここからボウモアまで帰るのですがどうしたら」

「それでしたら、タクシーが便利ですよ」

しばらく彼女の説明を聞きながら考えた。青緑色の瞳を見ているとスーッと引き込まれていうような心持ちになった。彼女はメモ用紙にいろいろとツアーの時間からタクシーの状況まで書きながら説明をしてくれた。頭の中は、もう14時からのツアーのことでグルグルと回っていた。

「わかりました。じゃ、14時のツアーを。それとタクシーはここに来るように頼んでください。時間は15時20分頃ということで」と言ってそのタクシー会社の名刺を見せた。

「ノー・プロブレム。それではこれからお手続きを」「毎度あり!」と言ったかどうか、営業上の相対であることはわかっていたが、彼女の忌憚のない微笑みは今でも脳裏に焼き付いている。

手続きを終えて、ふと窓から外を見ると空は鈍よりとして小雨が降り始めていた。時折窓ガラスに雨の滴がひたたり落ちている。海辺の波は、風に煽られてすこし荒れ始めてきたように思えた。

「(スコットランドでは一日に3度は天気が変わるが、やはりここもそうか・・・)」

6年前のエディンバラで経験しているので、今さらである。外に出てみようとショップの軒下へ行ってみたが寒くて室内へ戻った。室内は暖房が効いていて暖かい。しばらく外を眺めている内に、スーッと太陽の光が射し込み雨は止んできた。ツアーの開始時間までたっぷり2時間はある。ふとテーブルに置いてあった寄せ書きのノートに目がいきページをめくってみたら、今日の日付で「富山・日本・●●●●、GOOD!」と筆跡を見つける。

「自分以外でも、日本からこうした所を訪れる旅人がいるんだ」

くだんの彼女から、日本を始めドイツ・スウェーデン・ロシア・カナダ・ブラジルなど世界各国から訪問客がここを訪れているとの話を聞き、驚く。

「(さすがは世界のスコッチウィスキーだからな)」と感心する。自分も負けじと記帳することにした。「東京・日本・●●●●、GREAT!!」

しばらくして、午前中最後のツアーらしい人達が10人ほど戻ってきた。その中に”富山”から来た日本人がいるかと見渡したが見当たらなかった。すると後ろから日本語が聞こえて、思わず振り返った。

「あのぉ、日本の方ですか?」

30代初めくらいで面長な顔は日に焼け、長髪で旅行ケースを持った人懐っこそうな若者だった。

「ええ、あなたは富山の方ですか」

「いいえ?」

「Y・Nと言います。東京から来たといっても今は、世界を巡っていますが」

「わたしはN・Yです。と、いうと?」

「この2月から10ヶ月かけて世界中を旅しています」

「世界中の国へ、お一人で?」

「はい、一人でなければこんな無謀な旅はできません」

「・・、ところでこれからどちらに行かれるのですか」

「エジプトです」

「エジプト! 7年前にジュネーヴであなたのような青年に会いましたが、たいしたもんですね」

「いえ、こういうのが好きなんで」

その青年は、この後にアードベッグ蒸留所を訪れると言った。それからバスでボウモアへ戻るという。今夜の宿は、くしくもボウモアハウスと聞いて夕食を共にする約束をした。ボウモア中央広場に16時50分着のバスで戻るというので、そこで落ち合うことにして一時別れた。

「(驚いた。ここで日本人に会ったのも偶然と思えるのに、ホテルまで一緒だったとは・・・、今回はなぜか、日本人に縁があるな)」

それから蒸留所の周りを探索することにした。空は晴れて雲間から太陽の日差しが眩しくなっていた。先ほどのツアー客が駐車場の方へ歩いていた。やはりこの島では乗用車が必需品だ。車1台で島の北東部や南西部側にある蒸留所も訪れることができるし、有名なフィンラーガン湖で釣りが出来る。キルダルトン教会に行けて、十字墓石を眺めながらケルトの歴史を肌で感じることもできたはずだ。

少し先に左に折れる小道があって、ゆっくりと散歩をするには格好の場所だった。木立の中を歩く。木々の葉っぱを観察すると日本にはない形をしていたので写真に収める。ふと空を見上げると、キルン(麦芽の乾燥塔)の煙突の上に飛行機が見えたのでデジカメの機能を望遠にしてこれも撮った。

「そろそろ時間だな」

建物に戻る途中、駐車場から数組の人達がこちらの方に歩いてきた。自分と同じツアー客なのだろう。ショップに戻るとくだんの女性の姿がなく、少々がっかりする。

14時になった。男女合わせて10数名で約1時間のウィスキー造り説明を受けることになったが、その間さっぱりプレゼンテーターである初老男性の言葉がわからなかった。その男性は赤ら顔で恰幅がよく、ハリウッド往年の西部劇スター、ジョン・ウェイン似だった。大麦麦芽の仕込み・発酵から蒸留されるまでの行程をツアー客のかたわらで聞いていたが、ある程度は知識があったのでこの話はああいう説明をしているのだろうという推測は立った。

「(そう言えば、グラスゴーでの朝食時にホテルの若いウェートレスから話しかけられた時も言葉がさっぱりわからなかったなぁ・・・)」

この間の中で最も感動したのは、麦汁を飲まされたことだった。小さなプラスティックの容器に入れられた黄色味がかったグレー色の糖質液体(ウォート)を配られた参加者は、一口飲んで一応に不思議そうな顔をしたが、こんなものかと表情は納得していた。自分もそうだった。特にこの蒸留所はアードベッグやボウモアと同じくピート(泥炭又は草炭)で大麦麦芽を焚いているため、非常に個性的なウィスキーが出来る。この香りが好きな人と嫌いな人とにはっきり分かれる。自分は最初、この荒々しい(くさい)臭いに興味を持った。鼻につく磯の香りというか海草くさい独特な癖のあるウィスキーは、自分の中ではハイランド地方のスペイ川沿いにあるマッカランやジャマイカ産のレゲエラムと並んで「世界の3大モルトウィスキー」の一つと思っているほどだ。

ラフロイグ

蒸留所内のショップ

ラフロイグ蒸留所の入口

ラフロイグ蒸留所

15時20分

カウンターの別の女性からタクシーが来たと聞かされ、後髪を引かれる思いで蒸留所を後にした。

ボウモアに着き、バス停の前にある唯一のスーパーでミネラルウォーターとハムチーズのサンドイッチを購入し浜辺でランチ。夕方近くさしかかっているのに、まだ空は明るかった。穏やかな海を見ながらの食事に少し物足りなさを感じる。

「(そろそろ、パン食にも飽きてきたな・・・)」

この日は温かだったので、昨日と違って水面は穏やかで柔らかい印象を受けた。遠くの山々は霞がかかって青白く優雅に聳えている。海岸沿いに立ち並ぶ建物の壁は白く塗られており、周囲の景色と調和がとれて美しい。

「(そういえば、ハーベストとミージーは今頃どうしてるかな・・・)」

一旦ホテルに戻って、Y・N氏が戻ってくる16時50分のバスを迎えに行くこととした。この時間になるとすでに外気は寒くなって、マフラーと手袋が必要になる。16時55分。バスは着いた。客の最後に下りてきたY・N氏は自分が停留所で待っていたことに少々驚きの顔をみせた。

「やぁ、無事に着いたね」

「これはどうも、ありがとうございます」

ついでに運転手に今朝の話をして料金を払おうとしたが、聞いていないと受け取りを断られ拍子抜けをした。青年とスクール・ストリートを歩き、ボウモアハウスへ向かう。

「ただいま・・・、ただいま?」

厨房には人気がなかったので、食堂へ入り窓際のテーブルに座った。

「よくあれから、スケジュールの中でここまで戻れましたね」

「いつものことです。時間は有効に使うもんです」

「うん、そのとおりだ。時間というものは、自分が逃さなければ逃げて行かないからね」

「人生、無理をしないことです」

「おいおい、それは先輩のこっちがいう台詞なんだけどね」

談笑しているとアンドリューがリビングの方からやってきた。

「おかえりなさい。おや、お二人は知り合いなのですか?」

「えぇ ラフロイグ蒸留所で知り合って、今夜の宿が同じと聞いてさっき停留所へ迎えに行ったところです」

「そうですか、これは奇遇だ」

「そうです、今回の旅は自分も驚くほど日本の方と縁があるようですよ」

アンドリューは軽くうなずき、厨房からボウモアとショットグラスを持ってきた。

「これはありがたい。体が冷えてきたので助かります」Y・N氏はアンドリューに挨拶をした。

一晩の宿泊者だが、アンドリューは穏やかな表情で答えた。

「このアイラにはどうして」アンドリューが聞いた。

「はい、今ヨーロッパを北上中でここを最後に訪れてみました」

「ほう、あなたもスコッチがお好きで」

「そうです。去年はオーロラを見にフィンランドへ行ったのですが、ここは素通りになってしまって。それで今年こそは本場のスコッチを味わおうとやって来ました」「これは大変な旅をしていますね」

「まぁ、好きなことをしていますから」

アンドリューは、呆気にとられたような仕草をした。

「とにかく、乾杯」 目と目を交わした。

お互い、今日の一日を無事に過ごしたことを祝して。

胃を通過して腸にまでしみ渡りそうなスコッチの暴れ方は、一日の疲れを癒してくれた。また、明日の活力の源にもなる。

「ところで今日の行動は?」アンドリューには各蒸留所を巡った話をした。

予定していたラフロイグのツアーは今日参加したので、明日のキャンセル連絡を取ってもらうように頼む。それと明日は時間を変更して、午後からのボウモア蒸留所でのツアー参加を希望し、グラスゴーへ発つために17時待ち合わせのアイラ空港行きタクシー手配の確認もするように、再度依頼した。

「オーケイ、わかりました。これから確認の電話をしておきます。ところで明日の朝の予定は?」

「アンドリューに紹介してもらったスケジュールで、ブルイックラディ蒸留所へ行ってみようと思っています」

「それはよかった、楽しんで」

青年は明日の午前中に、ボウモア蒸留所のツアー参加の予約をしていたと聞いた。さすがに旅慣れていると感じる。

「アンドリュー 今夜のディナーですが、どこかいいレストランはありますか?」

「それなら、前の道を左に曲がって3分ほど進んだ右手に”ロック・サイド”という店があるので行ってみたらどうですか」

「ありがとう」

青年とは20時に食堂で集合しディナーに出掛けることにして部屋に戻った。

窓辺からみる景色は、もう18時30分を過ぎているのにまだ明るい。17時30分頃のような雰囲気だった。窓から外の景色を何枚かデジカメに収める。その間、明日のチェックアウトの準備をしながら、ゆっくりと時を過ごした。

20時10分

“ロック・サイド”レストランに入った。

「(待てよ? ここは昨晩に来た場所だ!)」

玄関を入ると、入口は薄暗かった。扉を開けると天井のスポットライトが右手にあるカウンターを照らし、棚に並べられている幾多のスコッチに光を当てている。ウィスキーのラベルがどれもキラキラと輝いて美味しそうに見える。自分は、こうした光景を見るのが好きで、その瞬間に生きている実感が湧き、楽しい思いになる。幾多のウィスキーが自慢げに並んでいる光景は、何者にも代え難い優美な世界であると実感している。それで東京では今まで、自分だけの世界に浸りたいがために、気に入った幾つかのショット・バーに足を運んだのである。

カウンターでは3人ほどの客がウィスキーのグラスを片手に談笑していた。すぐに若い男性が現れ、海岸の窓辺一等席に案内される。多分、アンドリューが根回ししてくれたのだろう。店内は旅客のカップルや地元の人達で混み始めていた。皆、夕暮れの時間を大切にしているのだと感じる。

「何をお持ちしましょうか?」20代前半のウェイターの男性が声を掛けた。

「私はギネスに、こちらはピルスナーを」

二人は勢いよく乾杯した。息が止まるほど喉を通過させたビールは旨い。一日の疲れが一気にどこかへ飛んでいく気持ちだった。しかも相手は日本人なので言葉の傷害もなく気軽に話せる。

「ところで、君はどこの出身?」

「東京の代々木です」

「代々木? じゃ職場のすぐ近くだ」

「そうなんですか。生まれは代々木公園の辺りなんですけど」

「ますます奇遇だね」

青年の目が一瞬キラリと輝いた。この頃には、会話に先輩風を吹かす。

「年はいくつ?」

「32歳です」

「32? じゃ自分の丁度半分だ!」

「えっ、そうなんですか。そういう風には見えないですよ」

「(嬉しいこと言ってくれるねぇ)そうかい?」

くだんのウェイターがオーダーを聞きにきたので、ビールのお代わりと各々ディナーを注文した。

「で、どうしてこんな旅を?」

「世界中を旅して回りたいと思ったのです」

「でも、費用が大変なのじゃ」

「そうなんです。若輩者なので余りお金も持っていません」

「でも、今回もそうだが、世界の国々を転々としてるのでは?」

青年は目線を下げて、なにか訴えかけたそうな表情で話を続けた。

「実は、私みたいな放浪癖な旅人を対象に、長期間で世界を巡り回る企画を組んでいる旅行会社があるのです」

聞けば聞くほど、ホ~っという話で仰天する。この時代いろいろな旅行企画会社があって、いわば”ぶっつけ本番”に適した本来の”旅”の手助けをする企画があることを、この時に初めて聞かされて一瞬、頭の中が真っ白になった。

「で、君はその企画で今回はいつまで」

「今年の2月に日本を発って、11月に戻る予定です」

「それじゃ、10ヶ月? じゃ、ないか!」

「そうです」

「・・・・・、たいしたもんだ」

窓から見える海辺の明るさは次第に消えていき、地平線低く立ちこめた雲に隠れるように夕陽はその光を閉じていった。自分の歳の半分しか生きてきていないこの若者が、自分の2倍以上も世界を見続けていることに感心の念を抱く。

「(こいつはどんな人物なのだろう・・・)」

内心で非常に興味を持った。こんな一見、素朴そうに見えて、でもアグレッシブな人物に今まで出会ったことがなかったからだ。みるからに、全身から出る雰囲気が、自信にみなぎっているようだった。本人はそうは思ってはいなかったようだが、自分にはハッキリと見えた。

21時40分

食事を終えた。もう窓の外は暗闇の世界を演出していた。外に出ると、白い息が目の前をよぎる。二人してホテル前の海岸が見える場所に戻り、煙草に火をつけた。体を横切る海風は冷たく、夜となって周りの空気が一層と氷を張った壁をつくっているかのようだった。ほろ酔い加減の二人に立ちはだかり、アイラの風土を思い知らせるかのごとく容赦なく吹きかけていた。テーブルを立つ前に、この青年とある約束をした。

「じゃ、君は予定として今年の11月には帰国するんだね」

「その予定です」

「約束だ、返って来たら連絡を。その時は新宿のションベン横町で一杯やろう!」

「ションベン横町・・・ 思い出横町のことですか?」

「思い出横町? 知らん 昔学生の頃は、ションベン横町だったよ」

彼とは、今年の年末に忘年会として”焼き鳥に焼酎”で祝杯を交わす約束をした。

夕食:Y・N氏と共に

夕食:ラム肉の中にハギスの詰め物が美味しかった

*「ハギス(Haggis)」・・・羊(ラム又は、マトン)の内臓を、羊の胃袋に詰めて茹でたスコットランドの伝統料理

◆ウイスキーの本場アイラ島&スペイサイドを巡るスコットランド旅情9日間◆

【 後編 - 4/18~4/22- 】へ続く >>>

関連リンク

![旅行記[旅のクチコミ情報]](/assets/css/gone/head.gif)