■ 旧市街とカレル橋の人込み

さくらによく似た薄ピンクの花の咲く高速道路を走って、プラハ市内には昼過ぎに着いた。ホテルにチェックインを済ませ、荷物を置いたら、早速街へ出た。

まずは地理や距離感を把握するため、旧市街広場を抜けてカレル橋へ。憧れの景色に心躍るものの、一番見どころのエリアはやはり混んでいる。なるべく人込みを避けたくて、まだ肌寒い4月初旬を選んだけれど、もう観光シーズンは始まっているらしい。それでも、ハイシーズンの京都よりはずっとましな気はする。

ゆっくりとカレル橋の上を往復した後、ヴァルダバ(モルダウ)川沿いを上り、国民劇場やダンシングビルを見てホテルに戻った。明日からに備えて、早めに休む。

宿泊したホテル・マメゾンはトラムも地下鉄の駅も近く、ミニスーパーやレストランも多いエリアだが、大通りから少し中に入っているので、静かで落ち着いたところだった。

■ 街中をめぐる

翌日からトラムと地下鉄を利用しつつ街中をめぐった。

1日目はプラハ城とその周辺エリア。3日目は旧市街、4日目は新市街(といっても14世紀にできたエリア)、5日目は少し郊外のヴィシェフラード(プラハ発祥の地)。

朝9時くらいにホテルを出発すると、思ったほど混んではいない。これならそんなに入場するために時間待ちすることもなく行けそう。気分が軽くなる。

市全体が世界遺産に登録されているプラハは、ゴシックからバロック、ロココ、アールヌーボー、アールデコ、キュビズムまでの様々な建築様式が残り、どこをとっても美しい。有名な建築物でなくても、絵になるので写真を撮りまくる。まだ春浅いので、木々は緑が芽吹き始めたところだが、石造りの街にやさしい彩りを添えてくれる。

プラハはまた百塔の町といわれ、中世の塔がたくさん残っているうえ、上れるところが多い。ヴィート聖堂南大塔、カレル橋のマラーストラナ塔と旧市街塔、火薬塔、クレメンティヌム天文塔、旧市庁舎の塔の6つに上った。

いずれもすれ違うのもむつかしい狭い石造りのらせん階段を300段くらい上らないといけないが、どこも眺めは抜群だった。特に最初に上った南大塔とマラーストラナ塔が印象深い。ゆったり流れるヴァルダバ川の両側に広がる明るいオレンジ色の瓦屋根、その間にいくつもの塔がにょきにょき伸びている。連日薄曇りから晴で、穏やかな日差しのもと、美しくのびやかな風景が広がる。頭のなかに、自然にスメタナの交響詩『ヴァルダバ』が流れる。

事前にプラハビジターカードを購入していた。5日間で日本円にして2万円余の結構な値段がするが、トラム、地下鉄、主な観光地のチケット、ガイド付きツアー、リバークルーズなどすべてに使える。このカードとても便利だけれど、これ自体がチケットになるのではなくて、どこかに入場するときには、カードを見せてそこのチケットに引き換えないといけない。

マラーストラナ塔では、塔の階段をだいぶ上ったところにチケットへの引き換え窓口があった。同じ要領で火薬塔に途中まで上ったらチェックポイントがあり、カードは下の向かいにある窓口で引き換えてきてといわれた。スタッフのお兄さんに、大げさに「えー、疲れた」と言ったら同情されたが、仕方がない。下って引き換え、また上る。ただでさえ大変な階段上りを余分にしてしまった。

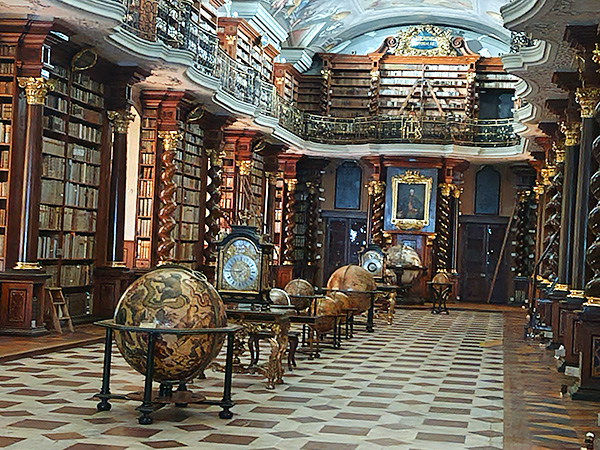

■ 見たかったバロック図書館

プラハに行ったら見たかったものの一つが、バロック様式の図書館。クレメンティヌム天文塔とストラホフ修道院にある。宗教関係や哲学、科学(当時は天文学か錬金術)の羊皮紙本を集めた図書館。といっても、本の中身が見られるわけではなく、それらがずらりと並び、天井にはフレスコ画が描かれた広い部屋だ。

特にクレメンティヌム天文塔にあるものが見たかった。ところがここはガイドツアーでしか見られない。『地球の歩き方』やプラハカードのガイドにメール予約可とあるので、事前にメールしてみたが、つながらない。プラハカードを買ってすぐ、カードのホームページから予約しようとしたが、すでに私たちの滞在期間中はいっぱいで予約不可。

ストラホフ修道院の二つの図書館「神学の間」と「哲学の間」はすんなり見ることができたので、まあ仕方がないかと思ったが、ダメもとでクレメンティヌム天文塔にオープンの9時前に行きチケット売場に並んでみた。私たちの前に並んでいる若いカップルも予約はしてないらしい。待つこと数十分、やったー、チケットが買え、その日14時のツァーの予約が取れた。ネット予約のほかに当日枠もあるのか、よくわからなかった。

余談になるが、『地球の歩き方』は最新版を買っていったが、やはり印刷物だけに情報が古い。ネットでみた情報と違っていて、いろいろ振り回された。ネット検索は、ボタン一つで自動的に翻訳もしてくれるしとても便利だが、固有名詞のチェコ語と英語・日本語の違いに悩んだ。聖イジー教会は聖ジョージ教会、火薬塔はミフルカ、パウダータワーなど、えっ、それどこのこと、ということが多かった。

ようやく見ることができた天文塔図書館は本に加えて天球儀がいくつも置かれ、荘厳で、静かで、長い時代を生きてきた、そしてこれからも大切に保存しなければならない遺産だということが一目で理解できる佇まいだった。

どちらの図書館も入口から見るだけで中に入ることができないのが残念。できるならば日がな一日、ここで羊皮紙本を繰って過ごしてみたい。

■ ミュシャの絵とスラブの歴史

もう一つ見たかったものがムハ(ミュシャ)の絵と、彼がデザインしたホール。

ムハは学生時代から大好きで画集で親しんできた。有名なサラ・ベルナールのポスターに代表されるような、周囲が花やつる草で美しく装飾された華やかな女性の絵だ。それらよく知られた絵とは別に、いつのころか忘れたが、スラブ叙事詩というチェコの伝説や歴史を描いた大作があることを知った。パリ、その後アメリカで活躍していたムハが、スメタナの『わが祖国』を聞いて帰国を決意し、帰国後に描いた晩年の作品である。

ぜひそれが見たい。ところがそれは一時プラハにあったが、いまは200キロ以上離れた田舎のモラビスキークルムロフ城というところにあるらしい。行けそうもないなあと思っていたら、プラハの市民会館に小さいけれど同様の趣旨の絵があることが分かった。

これもガイドツアーでしか見られない。しかもほかの催し物に使われることもあり、ツアーは毎日開催されているわけではないらしい。ところが、これも行ってみるとすんなり翌日の予約が取れた。おかげで少人数でゆっくり見ることができたうえ、スメタナホールではガイドツアーの客のため、短いながらもパイプオルガンを演奏してくれた。

各部屋を見て回り、いよいよムハによる市長の間。天井画、ステンドグラス、椅子の絵やカーテンの刺繍。それまでの部屋と全然レベルが違う。内装すべてがきれいに調和して、ムハ晩年の素晴らしさが凝縮したような部屋だった。ここは別格。もっとゆっくりここに居たかった。

なお、帰国して調べたら、スラブ叙事詩は数年後またプラハに戻ってくるらしい。モラビスキーでは予算がなく、保管と展示がむつかしいのかもしれない。

事前にチェコの歴史は2冊ほどの本を読んだが、とてもややこしい。伝説の女王リブシェに始まり、14世紀、カレル1世(神聖ローマ帝国カール4世)がプラハの街の基礎を築いた。しかし繁栄の時代は長く続かず、16世紀ころからハプスブルク家、ドイツ、ロシアの支配を受け続ける。1989年ビロード革命でようやく自由を獲得する。まだたったの30年余り前だ。

ハプスブルク家に抑圧された1900年前後を生きたスメタナやムハは、スラブ民族のとしての歴史を探り、民族意識を高揚するような作品をたくさん残した。

■ チェコごはん

チェコは内陸国なので肉料理中心。煮込み料理のグヤーシュや薄く延ばした肉のフライであるシュニッツェル。どっしりとした野菜や肉のスープ。それらにフライドポテトや蒸しパンみたいなクネドリーキが付いてくる。やや大味ながらもおいしい。クネドリーキだけはおいしいと思えなかったが。

しかし、ともかく量が多い、重い、新鮮な野菜や果物が少ない。最初の2日ほどはチェコ料理を食べたが、飽きてきた。以後、イタリア料理、インド料理、ベトナム料理にした。世界各地から観光客の来るプラハだけに、そういった他国のレストランも多くて困ることはなかった。いつも、行った国の料理をおいしく食べる私たち夫婦にしては珍しいことであった。

唯一これなら何度食べてもいいと思ったのはヘルメリンチーズのマリネ。薄切りの玉ねぎとともによくマリネしてあり、コクはありながらあっさりとおいしかった。

■ 船の旅で終わり

チェスキークルムロフにもヴィシェフラードにも行き、見たいところは大体見て、最後に船からゆったりプラハを楽しみたいと思って、まず船着き場に行くためにトラムに乗ったら、なぜか目的の駅に止まらず、一駅乗り過ごしてしまう。歩いて戻る際中、トイレに行きたくなり途中にあった大きな公園の中をうろうろ。ようやく船着き時に行けば、プラハカードで乗れる船の乗り場はもう一つ向こうといわれる。そんなこんなしていたら、13時の船は出てしまい、次は15時とか。仕方なく時間をつぶしてから、早めにチケットを引き替え、船に乗って待っていたらオーダーを聞きに来る。断ったもののおかしいなと思っていたら、出航時間になって、この船は行かないから、あっちに行ってと、つながれた2艘の船を示された。船から船にわたり板がつけられていた。

つまり最初に「乗って待っていて」といわれた船は、川を見ながら食事をするためのレストラン船だったらしい。そんなこと説明された記憶はないが、聞き取れなかっただけなのか。船はゆっくりとヴァルダバ川を巡り、景色は素晴らしかったけれど、なんか疲れた。しかし、これも思い出の一つ。

最後の夜は古くからあるポスホダ(居酒屋)ウ・カリハーで、ビールとチェコ料理で締めくくり。やっと料理の注文の量の加減が分かったところで、プラハとはお別れとなった。

![旅行記[旅のクチコミ情報]](/assets/css/gone/head.gif)